引言

成都都市圈建设在创新路径驱动下,取得了显著成效。借鉴国内其他都市圈的创新经验,成德眉资在打破制度“壁垒”、交通互联、产业协同、创新协同、公共服务共享等方面进一步深化创新,不断提升区域发展能级,向着建成具有全国影响力的现代化都市圈目标稳步迈进。同时,成德眉资同城化发展的实践也为其他都市圈提供了有益的、借鉴性参考,共同推动我国区域协同发展迈向新的高度。

中国发展网讯 在中国城市化进程加速的背景下,成德眉资同城化正以创新实践打破行政壁垒,推动区域协同发展从"单打独斗"迈向"百花齐放"。四市通过政策协同、产业联动、交通互联、民生共享等举措,探索出一条具有示范意义的都市圈同城化发展路径,为成渝地区双城经济圈建设注入强劲动能。

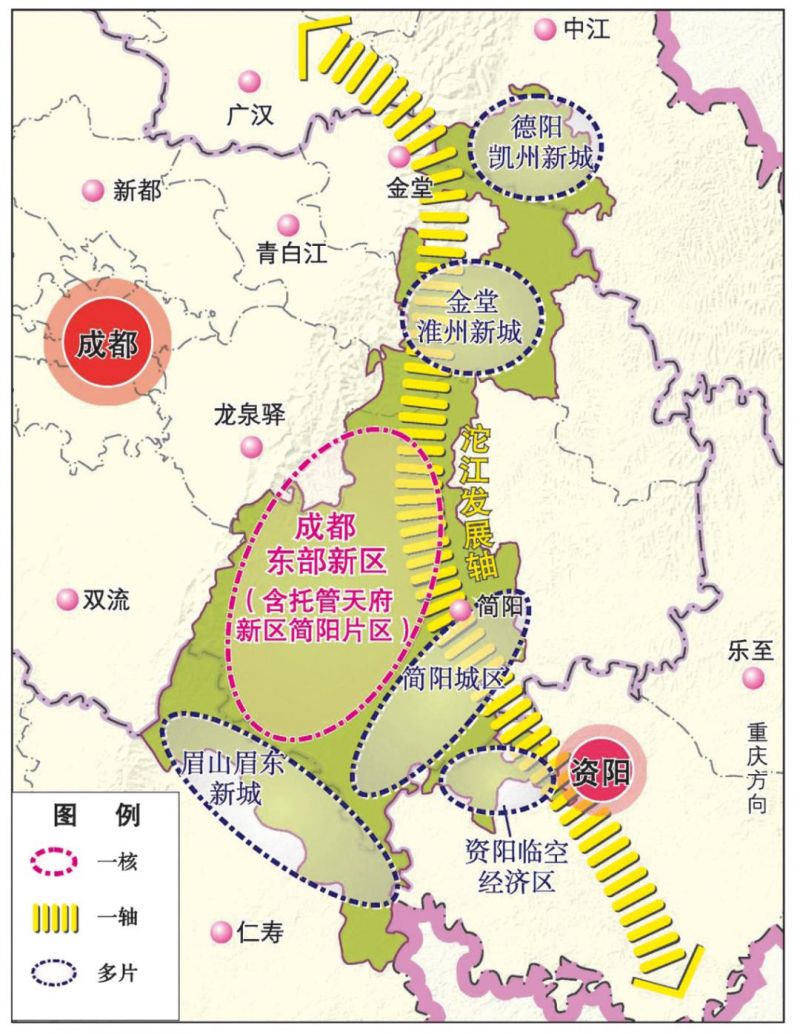

成德眉资同城化综合试验区功能布局图

制度破冰:从"各管一摊"到"共绘蓝图"

行政边界曾是制约区域协同的最大障碍,但成德眉资同城化发展通过系统性制度创新,有效破解了行政壁垒对区域协同的制约,建立成德眉资同城化综合试验区,以制度、政策和模式创新破除行政壁垒,促进生产要素自由流动。四市协同推进重大改革试点,如经济区与行政区适度分离改革,推动政策在同城化区域优先落地。德阳、资阳等市通过签订《边界地区平安建设合作框架协议》,探索跨区域法治服务模式。四市人大常委会共建协作机制,通过区域协同立法为同城化提供制度性保障,明确"三步走"发展目标(2022年基础夯实、2025年格局成型、2035年国际竞争力提升),量化经济总量、城镇化率等关键指标。实施《成长期三年行动计划(2023-2025)》,聚焦四大功能提升和八大领域重点任务。这些创新实践使四市从"各管一摊"转向"共绘蓝图",为区域协同发展提供了可复制的制度破冰经验。

产业协同:从"单点突破"到"链式融合"

为避免同城化变成"成都虹吸周边",四市选择以产业链分工协作破题,形成优势互补的产业生态。汽车产业形成了"1小时供应链"模式:成都聚焦整车制造,德阳提供重型机械零部件,眉资承接新能源汽车电池配套,形成年产值近千亿元的产业带。

这种“研发在成都,制造在德眉资”的模式,正延伸到更多领域——成都的电子信息、生物医药等产业向德眉资有序溢出,多个配套项目扎根眉山电子信息产业园,多家联合研发中心连接成都高校与德阳工业企业,多项专利技术通过资阳轨道交通研究院与成都高校实现共享,“总部+基地”“研发+生产”的协作网络日益紧密。“我们总部在成都,生产基地在资阳,物流用德阳的重卡,市场拓展靠眉山的会展资源,这种协同让企业成本降低。”一家智能制造企业负责人的话,印证了产业融合带来的实实在在的效益。

成都都市圈把产业协同作为关键任务,积极探索产业合作新模式,共建产业合作园区,促进产业集群发展。目前,正加快共建金什合作产业园、天府新区-仁寿园区、成华-乐至园区等12对产业合作园区,依托现有产业基础,开展产业合作探索实践,初步形成“研发+制造”“总部+基地”“终端产品+协作配套”的区域融合发展模式。

在重点产业链发展上,成都都市圈四市联合发布重点产业链全景图,规划建设天府大道科创走廊、成资协同开放走廊,相向打造成德临港经济、成眉高新技术和成资临空经济三大产业带。2024年,成都都市圈内新型显示、清洁能源装备、锂电、医疗器械(口腔医疗)等9条共建重点产业链产值规模已超1.2万亿元,跨市域协作配套企业增至2860多家。

各地也结合自身优势,积极探索产业协同模式。眉山作为都市圈锂电产业链专班牵头城市,探索“眉山上游锂电材料+成都下游电池应用”等模式,促进锂电产业区域合作配套,加快与成都形成差异化发展格局;资阳牵头负责的医疗器械(口腔医疗)工作专班,加快构建资源库,定期发布重点产业链供需合作清单,促进都市圈企业配套合作。

成资临空经济产业带建设持续发力

在第四届成都都市圈建设论坛上,成德临港经济产业带、成眉高新技术产业带、成资临空经济产业带9个项目现场签约。三大产业带依托各自优势,共育优势产业集群。截至2024年底,成都都市圈已培育国家先进制造业集群5个、国家中小企业特色产业集群8个、国家级战略性新兴产业集群2个、国家级创新型产业集群3个,获批省级先进制造业集群8个。

创新协同:从“单一”到“共同体”

区域协同创新是成德眉资产业协作共兴的重要支撑。2023年,成都都市圈四市联合发布《成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设成长期三年行动计划(2023—2025年)》,明确提出规划建设天府大道科创走廊。

成都金牛区科学技术局与德阳什邡市经济信息化和科技局“区域创新共同体”签约仪式

四市积极推进区域创新共同体建设,锦江区科学技术局与中江县经济信息化和科技局、金牛区科学技术局与什邡市经济信息化和科技局正式签约,共建 “区域创新共同体” 。锦江区与中江县聚焦人工智能、高端软件等领域,形成 “技术研发在锦江、成果产业化在中江” 思路;金牛区与什邡市围绕商业航天、卫星互联网、低空经济等方面开展深度合作,遵循 “研发在金牛,制造在什邡” 的总体思路。

2024年,位于成都的 “成德协同创新中心” 迎来挂牌成立一周年,为德阳广汉市企业吸纳了大量研发人员。目前,德阳已有36家企业在成都设立研发机构,成德高端能源装备集群聚集企业近3000家、实现产值3000亿元,按照目标,该集群今年力争实现产值增长15% 以上。此外,四市科技局联合制定并发布《成都都市圈区域协同创新共同体建设指引》,为四地科技创新协同发展提供科学评价体系和实施路径,涵盖技术共研、资源共享、协同转化和生态共建4项一级指标,联合申报区域联合创新项目数量、共建创新平台数量等15项二级指标的指标体系,全面推动区域创新协同发展。

交通互联:从"双城生活"到"同城通勤"

交通互联互通是同城化的基础,四市正构建"轨道+高速+公交"的多层次通勤网络。轨道交通的“公交化”改造是最大亮点:四市间动车日均开行超一百余班次,最短发车间隔仅10分钟,成都至德阳最快23分钟、至眉山30分钟、至资阳40分钟,“一小时通勤圈”全面成型。地面交通同样不甘落后,稳定开行的17条跨市公交线路实现无缝衔接,“一卡通行”覆盖四市,日均客运量超67万人次。智慧化手段的加入让出行更高效,“现在从德阳到成都上班,比住在成都郊区还方便。”在成都金融城工作的德阳市民王女士的日常,正是交通互联改变生活的生动写照。

国家区域医疗中心西院区

民生共享:从"异地奔波"到"同城待遇"

同城化的最终目标是让百姓受益,四市在医疗、教育、社保等领域加速公共服务均等化。医疗资源实现"一卡通",华西医院、省人民医院等优质医疗资源下沉,实现异地就医直接结算,年惠及患者超百万人次。教育领域形成联盟"云共享"模式,成都七中、树德中学等名校与德眉资三市学校共建"云课堂",让周边学生享受同等教育资源。

住房保障方面,四市推行的公积金“同城化贷款”政策,支持职工跨区域购房,贷款额度上浮,助力更多家庭实现“住有所居”。“以前孩子上学、老人看病都要往成都跑,现在家门口就能解决,生活成本反而降低了。”眉山市民李先生的心声,道出了民生共享带来的幸福感。

挑战与展望:让“百花”开得更艳

尽管成德眉资同城化成效显著,但仍面临产业分工均衡、利益分配公平、公共服务普惠等挑战。四川省社科院专家指出:"同城化不是'成都化',而是要让四市都能在协同中找到新增长极。"

成德眉资同城化不仅是地理上的靠近,更是制度、产业、民生层面的深度融合。从"各自为政"到"百花齐放",这一探索为中国城市群协同发展提供了宝贵经验。未来,随着成渝地区双城经济圈建设的深入推进,四市有望成为西部高质量发展的高地,书写新时代区域协同的"巴蜀新篇"。(文:蔡雨洁 王志强 图片来源:“成德眉资同城化暨成都都市圈建设”官方公众号)

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 国家发展改革委主管 | 互联网新闻信息稿源单位

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 国家发展改革委主管 | 互联网新闻信息稿源单位