8月27日,“阿坝典范 开局突破”主题采访团走进阿坝藏族羌族自治州红原县,聚焦当地两大支柱产业——光伏发电与牧草产业,探寻其如何为红原县的经济发展和生态保护注入强大动力。

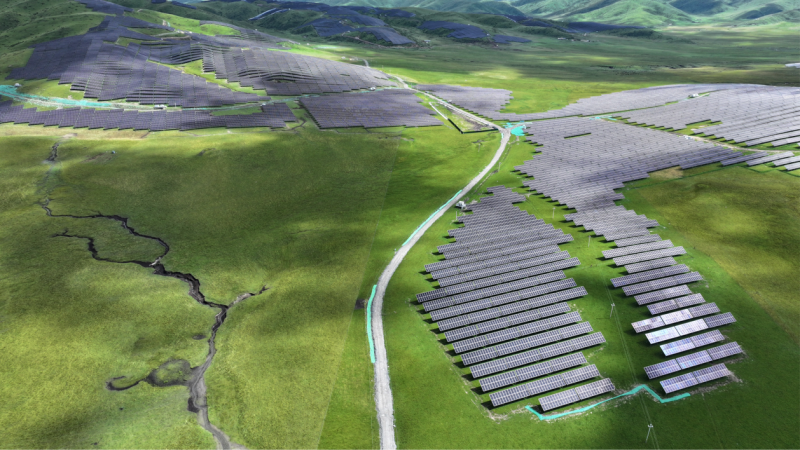

图为:红原县雅克光伏电站

板上发电 板下放牧,实现能源与生态双赢

在海拔3600米的红原县安曲镇,华电新能红原光伏项目正以创新之力重塑高原能源格局。“作为四川省首个构网型储能光伏电站,其45万块高效光伏组件,年均发电4.5亿千瓦时,可满足21万户家庭用电需求,每年可节约标准煤约15万吨,减少二氧化碳排放约40万吨,相当于植树约2000万棵。”四川阿坝华电清洁能源有限公司副总经理李金勇指着离地2米的创新支架介绍道。这种"板上发电、板下放牧"的立体开发模式,让光伏板成为草原的生态守护者,夏季可为牲畜提供遮阴,冬季形成天然风障,实现发电量提升与牧草产量增长的双赢。

图为:牦牛在光伏板下吃草

更令人瞩目的是其构网型储能技术的突破。当极端天气导致的断电频发时,这套系统能在20毫秒内实现自主调节,保障4000余户牧民和72家企业稳定用电。据测算,项目全周期可减排二氧化碳360万吨,相当于再造20万亩云杉林的固碳量。

草畜耦合创新驱动高原牧业绿色转型

在阿坝州唯一纯牧业县红原县,牦牛产业是当地支柱产业,牧草作为产业根基,却长期受困于资源季节性闲置与区域不平衡问题。为破解这一难题,红原县在四川省草原科学研究院支持下,探索出多重创新路径,推动高原牧业向绿色高效转型。

针对牧草资源痛点,红原县科学技术和农业畜牧局副局长杨璐介绍,红原县推行“卧圈种草”模式,由政府提供补贴,牧民每亩仅需出资400元,即可享受合作社从播种到收割的全流程机械化服务。

“卧圈种草”指在高寒牧区夏季家畜转场后,利用闲置圈舍地块快速种植优质一年生牧草饲用燕麦,该模式既不破坏草原,又能高效利用闲置土地与牲畜粪肥,显著提升牧民在极端天气下的抗灾保畜能力。

图为:红原县瓦切镇牧民收割饲草

“四川省草原科学研究院同步发挥技术优势,向牧民免费提供老芒麦、垂穗披碱草等优质草种,并配套栽培技术指导。”国家牧草产业技术体系副首席科学家、四川省草原科学研究院副院长刘刚介绍,同时,还构建起“种子科研—标准化种植—成品回收”闭环体系,一方面保障草业科研需求,另一方面让牧民通过自用牧草降低养殖成本、外销牧草获得额外收入,实现科研与产业的良性互动。

图为:川甘青牧草交易中心牧旅融合基地

正在建设的川甘青牧草交易中心,则进一步为产业转型破局,将整合牧草生产、加工、物流等全产业链功能。未来,牧民可通过数字化平台实时掌握市场价格,企业能实现“优质优价”收购,有效解决牧草产销信息不对称问题;此外,交易中心还与文旅企业合作开发牧旅融合项目,初步形成“育繁推—产加销”一体化格局,为高原牧业拓展多元价值空间。

红原县发展和改革局副局长杨杨表示,随着光伏发电与牧草产业的协同发展,红原县"上发电下养殖"的立体生态模式逐步成型,不仅解决了传统牧业的季节性难题,更通过科技赋能与机制创新,将草原丰富的资源真正转化为牧民持续增收的新动能,为高原牧区可持续发展提供了可复制的样板。(蔡雨洁/文 图源:马尔康市委宣传部)

(中国发展网)

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 国家发展改革委主管 | 互联网新闻信息稿源单位

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 国家发展改革委主管 | 互联网新闻信息稿源单位